Lukas, warum investiert Alpiq weiterhin in die flexible Gaserzeugung, während die erneuerbaren Energien ausgebaut werden?

Aufgrund des raschen Anstiegs der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern nimmt der Flexibilitätsbedarf rapide zu. Wasserkraft und Batterieenergiespeichersysteme (BESS) können einen Teil dieser Flexibilität bieten, aber als Übergangstechnologie ist eine flexible Gaserzeugung nach wie vor erforderlich. Der Energiemix variiert in Europa erheblich, und die Möglichkeiten zur gross angelegten Speicherung sind nach wie vor begrenzt. Die meisten Länder verfügen nicht über die grossflächigen Wasserkraftressourcen der Schweiz. In Ländern wie Spanien, Ungarn und Italien spielen Gaskraftwerke weiterhin eine wichtige Rolle bei der Versorgungssicherheit und der Integration erneuerbarer Energien. Durch die Erneuerung bestehender Gasanlagen anstelle des Baus neuer Infrastrukturen erhöhen wir die Systemzuverlässigkeit. Es ist ein pragmatischer Ansatz, der die Energiewende unterstützt, indem das Bestehende optimal genutzt wird.

Welche Flexibilität ist gefragt, und wie stellen Gaskraftwerke diese zur Verfügung?

Die gasbetriebene Erzeugung im laufenden Betrieb kann sofort auf sich ändernde Systemanforderungen reagieren, bietet aber auch langfristige Flexibilität in Zeiten hoher Nachfrage und geringer Erzeugung aus erneuerbaren Energieträgern. Da sich Gas einfach speichern lässt, kann die gasbetriebene Erzeugung jenes Höchstmass an Flexibilität gewährleisten. Wir bemühen uns aktiv, unsere Kraftwerke so anzupassen, dass sie schnellstmöglich reagieren, und gleichzeitig den CO2-Ausstoss zu minimieren.

Wie passt Alpiq ihren Betrieb an, um diesem Flexibilitätsbedarf gerecht zu werden?

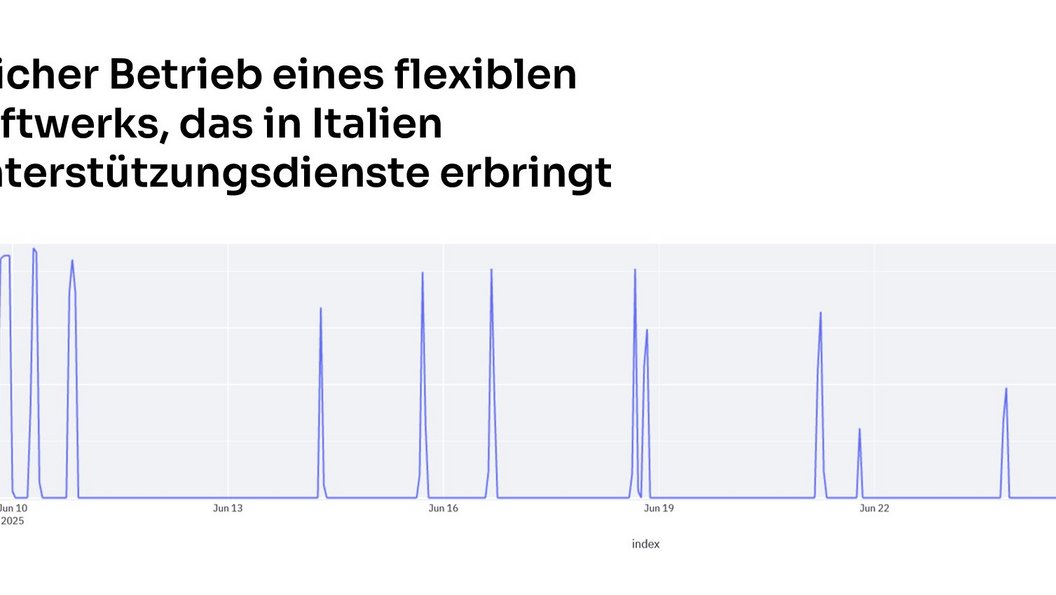

Wir erneuern unsere Gaskraftwerke, um die Effizienz zu steigern, vor allem aber setzen wir auf eine höhere Flexibilität, verbesserte Ausbaukapazitäten und eine Feinabstimmung der Leistungssteuerung. So bleibt beispielsweise unser Anfang 2024 saniertes Kraftwerk in Vercelli, ebenfalls in Italien, die meiste Zeit offline. Es wird nur hochgefahren, wenn zusätzliche Kapazität benötigt wird. Dies führt zu häufigen Starts, aber zu begrenzten Betriebsstunden. In Ungarn erweitern wir unseren Standort in Csepel mit einer Kombination von Batterien und Gasmotoren, was eine unmittelbare Reaktion auf Systembedarf ermöglicht, auch wenn die Anlage nicht läuft. Je flexibler eine Anlage ist, desto besser kann sie ein stabiles und zuverlässiges Energiesystem unterstützen.

Welche technischen Fortschritte oder Neuerungen wurden im Gas-Kraftwerkspark von Alpiq umgesetzt?

Wir setzen in unserem gesamten Portfolio neue, verbesserte Gas- und Dampfturbinen, digitale Steuerungssysteme, die eine genauere Regulierung ermöglichen, sowie Tools zur vorausschauenden Instandhaltung ein, die zur Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten beitragen. Die Kombination von Technologien, wie ich sie gerade am Beispiel Ungarns erwähnt habe, ermöglicht eine noch grössere Flexibilität und schafft die Grundlage für neue Betriebsmodelle, die sich stärker an den Systemanforderungen orientieren. Wir investieren auch in eigenständige BESS-Projekte und beobachten aufmerksam die Entwicklungen bei anderen Energiespeichertechnologien und der industriellen Elektrifizierung. Wir gehen davon aus, dass ein zunehmend vielfältiger Technologiemix unerlässlich sein wird, um die für die Energiewende erforderliche Flexibilität zu gewährleisten.

Welche Ergebnisse wurden durch diese Erneuerungen erzielt?

Unser Modernisierungsprogramm mit genehmigten Investitionen in Höhe von über 113 Millionen Euro in den Jahren 2023 und 2024 für Standorte in Italien, Ungarn und Spanien hat bereits konkrete Ergebnisse gebracht. Wir fügen mehr als 80 Megawatt an zusätzlicher flexibler Kapazität hinzu und haben die Gesamteffizienz um rund ein Prozent verbessert. Das mag bescheiden wirken, aber allein für San Severo sind das über 15 000 Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr. Ebenso wichtig ist, dass diese Anlagen nun technisch für den Betrieb in dynamischeren Systemen und emissionsärmeren Systemen gerüstet sind.