Klimaprognosen zeigen, dass die globale Erwärmung voraussichtlich nicht unter 1,5 °C gehalten werden kann. Der Klimawandel wird die Schweiz stärker treffen als viele andere Regionen der Welt, mit heisseren Sommern, längeren Trockenperioden, intensiveren Niederschlägen und deutlich weniger Schneefall. Für Alpiq bedeutet dies eine Anpassung im Betrieb ihrer Kraftwerke und eine Reduktion der CO₂-Emissionen, einschliesslich der Entwicklung von Lösungen zur CO₂-Abscheidung und Speicherung.

Die Wasserkraft ist seit Langem zentral für die Identität von Alpiq und bleibt ein wichtiger Bestandteil der Schweizer Energieversorgung. Sie steht heute vor grossen Herausforderungen wie dem Rückzug der Gletscher, veränderten Abflussmustern und stärkeren saisonalen Extremwetterereignissen. Alpiq arbeitet deshalb daran, ihre Infrastrukturen anzupassen, deren Effizienz und Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, um langfristig eine verlässliche Stromproduktion sicherzustellen.

Die hier veröffentlichten Beiträge zeigen Erkenntnisse und Massnahmen aus der Schweiz und dem Ausland und geben einen Einblick in laufende Projekte, die darauf abzielen, den heutigen Klimaveränderungen entgegenzuwirken.

Zur Erinnerung: Rund 80 Prozent der Stromproduktion von Alpiq stammen aus kohlenstoffarmen Quellen, hauptsächlich Wasserkraft und Kernenergie.

Perspektiven und Massnahmen unserer Teams

Innovation für eine klimafitte Wasserkraft von morgen

Innovation für eine klimafitte Wasserkraft von morgen

Anpassung der Wasserkraft an den Klimawandel

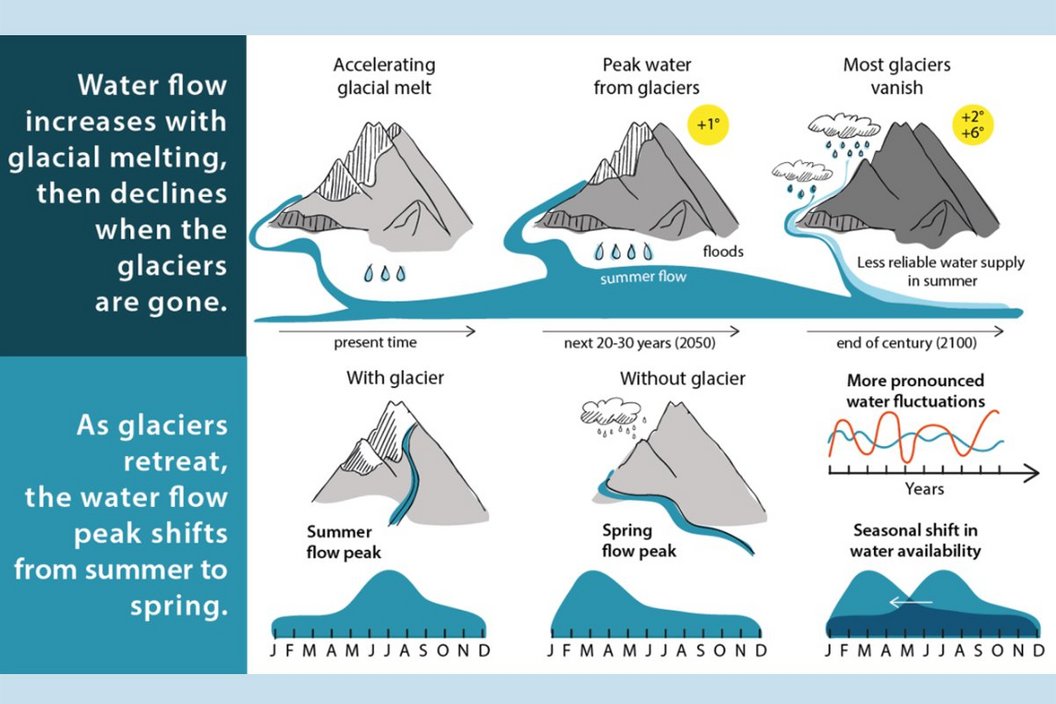

Steigende Temperaturen und Gletscherrückgang werden die Wasserressourcen verändern. Seit 2010 arbeitet Alpiq gemeinsam mit der ETH Zürich daran, die Gletscherschmelze zu modellieren und Zuflüsse zu prognostizieren. Aktualisierte Prognosen von 2025 legen nahe, dass die Wasserverfügbarkeit in einigen Einzugsgebieten um 20 bis 30 Prozent sinken könnte, was operative Strategien und Investitionen beeinflusst.

Gletscherrückzug und häufigere Stürme erhöhen zudem die Ablagerung von Sedimenten, die Wasserzuflüsse blockieren und die Speicherkapazität verringern kann. Die Lösungen werden von Fall zu Fall untersucht, wobei die technische Machbarkeit, die Umweltauswirkungen und die Erwartungen der Interessengruppen gegeneinander abgewogen werden.

Die umweltbedingten Wasserflussanforderungen müssen sich den neuen Gegebenheiten anpassen. In den Schweiz werden im Rahmen der Bundesgesetzgebung variable Durchflussmodelle vorgeschlagen, um die Biodiversität zu schützen und gleichzeitig die Energieproduktion aufrechtzuerhalten.

Gornergletscher, Drohnenaufnahme 2025

Von Jonathan Fauriel, Leiter Bauingenieurwesen und Umwelt, Alpiq

Wasserkraft gehört zu den saubersten Energiequellen. Die alpine Wasserkraft hat einen weit geringeren CO2-Fussabdruck als die meisten Stromerzeugungsmethoden, die zwischen 10 und 1000 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde freisetzen, so Studien des Weltklimarats und des Internationalen Wasserkraftverbands (International Hydropower Association).

Darüber hinaus wird jedes neue Neubauprojekt einer detaillierten CO2-Bilanz-Analyse unterzogen, um effektive Massnahmen zu identifizieren, die Emissionen senken, ohne die Kosten zu erhöhen. Oftmals erzielen einfache Massnahmen die grösste Wirkung. Auch Energieeffizienzprogramme sind bereits angelaufen: Sieben Anlagen wurden bereits analysiert oder werden derzeit überprüft, um sowohl Betriebskosten als auch Treibhausgasemissionen zu senken.

«Der Klimawandel treibt Innovationen voran: Wir reduzieren Emissionen, steigern die Effizienz und erforschen Beton, der CO2 bindet, um Kohlenstoff langfristig zu speichern.» – Jonathan Fauriel, Leiter Bauingenieurwesen und Umwelt

Innovation ist zentral. Seit 2023 entwickelt das Forschungsprojekt Klark eine Methode, um Staudämme klimaneutral zu bauen, indem Kohlendioxid in Beton gebunden wird. Das Prinzip besteht darin, CO2 bei der Zementherstellung zu binden und im Material zu mineralisieren, wodurch die Struktur zu einem dauerhaften Kohlenstoffspeicher wird.

Wenn die Alpen schmelzen: Alpiqs Antwort auf die Klimarealität

Wenn die Alpen schmelzen: Alpiqs Antwort auf die Klimarealität

Modernisierung der Infrastruktur zur Bewältigung der Klimarisiken

Wir passen unsere Infrastruktur aktiv an, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Jede Anlage wird auf ihre Resilienz hin bewertet: Wir überprüfen Standort und Kapazität von Zuläufen, Tunneln, Speichern, Turbinen und Maschinen. Dies führt in einigen Fällen zu gezielten Investitionen – wie die geplante Erhöhung der Moiry-Staumauer und das Gornerli-Projekt –, um die künftigen Wassermengen besser zu steuern.

Der zunehmende Sedimenttransport in bestimmten Wassereinzugsgebieten beschleunigt den Anlagenverschleiss und zwingt uns, das Sedimentmanagement zu überdenken. Jeder Standort erfordert eine massgeschneiderte Strategie, um die Effizienz zu erhalten und die Infrastruktur langfristig zu schützen.

Wir passen unsere Infrastruktur und unseren Betrieb laufend an die sich verändernden hydrologischen Gegebenheiten in den Alpen an und sorgen so für eine zuverlässige Wasserkrafterzeugung unter Berücksichtigung des ökologischen Gleichgewichts.

Sedimentmanagement im Stausee Turtmann, 2021

Von Marjorie Perroud, Projektleiterin Umwelt bei Alpiq

Als Projektleiterin Umwelt bei Alpiq war ich in den letzten Jahren dort tätig, wo Umweltbelange und Energieinfrastruktur aufeinandertreffen. Die Veränderungen, die wir in den Alpen beobachten, sind nicht länger Prognosen für die weit entfernte Zukunft – sie geschehen jetzt und haben konkrete Auswirkungen darauf, wie wir mit Wasser, Energie und Risiken umgehen.

Die Gletscher in den Schweizer Alpen ziehen sich in einem beispiellosen Tempo zurück. Ihr Schrumpfen – oder sogar Verschwinden – verändert nicht nur die Landschaft, sondern auch den Zeitpunkt und die Menge der Wasserzuflüsse, den Sedimenttransport und letztlich die Zuverlässigkeit der Wasserkraftproduktion.

Bei Alpiq bereiten wir uns seit über 15 Jahren auf diesen Wandel vor. In Zusammenarbeit mit Universitäten und Beratungsunternehmen haben wir langfristige hydrologische Modellierungen und Sedimentstudien durchgeführt, um zu verstehen, wie sich der Gletscherrückgang auf unsere Arbeit auswirken wird. Diese Studien helfen uns, Veränderungen des Abfluss- und Geschieberegimes sowie Trends und Schwankungen bei der Wasserverfügbarkeit zu antizipieren; dies ist besonders wichtig, da die Versorgung zunehmend von den jährlichen Niederschlägen abhängt.

Klimarisiken bewerten, um Alpiqs Widerstandsfähigkeit zu stärken

Klimarisiken bewerten, um Alpiqs Widerstandsfähigkeit zu stärken

Neben physischen Risiken beeinflussen Übergangsrisiken – verbunden mit regulatorischen Veränderungen, Marktdynamiken und technologischen Entwicklungen – auch Kosten, Wettbewerbsfähigkeit und Reputation. Unsere Bewertungen fliessen direkt in die Strategie, die Investitionsentscheidungen und die Finanzmodellierung von Alpiq ein.

Um die Resilienz zu stärken, setzt Alpiq folgende Massnahmen fort:

- Investition in flexible Erzeugungs- und Speicherlösungen wie Wasserkraft und Batterieenergiespeichersysteme

- Unterstützung der Kundinnen und Kunden bei der Dekarbonisierung durch langfristige Energiebezugsverträge

- Regelmässige Aktualisierung der Klimabewertungen, um neue Daten und Ereignisse zu berücksichtigen

Die Bewertung von Klimarisiken ist keine einmalige Aufgabe, sondern ein kontinuierlicher, systematischer Prozess, der über Funktionen und geografische Grenzen hinweg eingebettet ist und zahlreiche Aspekte, von Assets über Risikomanagement bis hin zu Versicherungen, umfasst. Gemeinsam mit Wasser- und Biodiversitätsbewertungen stellt diese Arbeit sicher, dass Alpiq zuverlässige und nachhaltige Energie für die Zukunft liefert.

Gebidem-Staumauer unter Druck durch Wasserzufluss

Von Thomas Gascou, Spezialist für Nachhaltigkeit, Alpiq, Division Switzerland

Die Bewertung von Klimarisiken steht im Zentrum der Strategie von Alpiq zur Stärkung der Resilienz. Im Jahr 2024 haben wir im Einklang mit den Empfehlungen der «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD) eine umfassende Bewertung der physischen Risiken und Übergangsrisiken für unser gesamtes Portfolio eingeleitet. Dies ermöglicht es uns, Auswirkungen zu antizipieren und Chancen in Zusammenhang mit Klimaveränderungen zu erkennen.

Die Bewertung umfasste alle Standorte von Alpiq unter Anwendung der vom Weltklimarat definierten Emissionsszenarien (niedrig, mittel und hoch) und vier Zeithorizonten (heute, 2030, 2050 und 2100). Die Ergebnisse sind eindeutig: Hochwasser und Erdrutsche zählen zu den bedeutendsten physischen Risiken – wie jüngste Ereignisse wie das Hochwasser in den Alpen 2024 und der Bergsturz in Blatten 2025 bestätigen.

Diese Erkenntnisse unterstreichen die Dringlichkeit fundierter Risikobewertungen und adaptiver Planung. Neue Projekte wie der Mehrzweckspeicher Gornerli binden entsprechende Massnahmen bereits ein. Der Mehrzweckspeicher soll Schmelzwasser von schwindenden Gletschern auffangen und sinnvoll nutzen, hydrologische Risiken mindern, Hochwasserschutz bieten und gleichzeitig Trinkwasser- und Bewässerungsreserven sichern.

Die Rolle der KI in klimabestimmten Märkten

Die Rolle der KI in klimabestimmten Märkten

Diese zunehmende Variabilität stellt Prognosen und Planungen vor neue Herausforderungen. Die Schwankungen der erneuerbaren Produktion, insbesondere der Wasserkraft, werden sich im Jahresvergleich verstärken. Herkömmliche Prognosemethoden, die auf historischen Mittelwerten basieren, reichen nicht mehr aus, um die Komplexität dieser sich entwickelnden Muster zu erfassen.

KI bringt klimatische Unsicherheiten in Energiehandels-Entscheidungen ein

Um diese Herausforderung zu meistern, setzt Alpiq auf KI und Machine-Learning-Tools und arbeitet mit einem Schweizer Start-up zusammen, das ein branchenführendes KI-Wettermodell entwickelt hat. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, die neuesten Technologien und Erkenntnisse zu nutzen, um grosse Mengen an Klimadaten und hydrologischen Daten zu verarbeiten, neue Trends zu erkennen und verschiedene Zukunftsszenarien zu simulieren. KI-Modelle helfen, Unsicherheiten zu quantifizieren, Zuflussprognosen zu verbessern und die Szenario-basierte Planung zu unterstützen – all dies ist unerlässlich für fundierte Trading- und Portfolioentscheidungen.

Daten sind entscheidend: die Kombination erweiterter Beobachtungen mit KI-gestützten Analysen wird entscheidend sein, um die Auswirkungen des Klimawandels auf Schweizer erneuerbare Energien zu verstehen und zu steuern. Die Hydrologie ist nicht mehr nur eine operative Angelegenheit, sondern ein strategischer Faktor, der das Marktverhalten unmittelbar beeinflusst.

Angesichts der zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels wird die Nutzung von intelligenten Klimainformationen im Energiehandel immer wichtiger.

Von Peter Kerkmans, Leitender Wetteranalyst, Alpiq Trading

Der Klimawandel führt bereits heute zu einer Umgestaltung des Schweizer Energiesystems. Steigende Temperaturen, veränderte Niederschlagsmuster und Gletscherrückgang wirken sich auf Zuflüsse, Produktionsprognosen und letztlich auch auf Marktdynamiken aus.

Jüngste Klimaszenarien, darunter «CH2025» von MeteoSchweiz und der sogenannte «Repräsentative Konzentrationspfad» des Weltklimarats (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), zeigen einen konstanten Erwärmungstrend in den Alpen. Die stärksten Temperaturanstiege sind im Sommer zu erwarten, mit geringeren Schwankungen im Frühjahr. Die Nullgradgrenze wird voraussichtlich um mehrere hundert Höhenmeter nach oben verschoben, wodurch die schneebedeckten Flächen reduziert und der Zeitpunkt des Abflusses verändert wird. Auch die Niederschlagsmuster werden sich ändern: Winter und Frühling dürften feuchter werden, während die Sommer trockener werden, wobei mit intensiveren Niederschlägen zu rechnen ist.

Diese Projektionen basieren auf Klimamodellen, die unterschiedliche Pfade der Treibhausgaskonzentration simulieren, sogenannte RCPs (Representative Concentration Pathways/Repräsentative Konzentrationspfade). Für diese Analyse beziehen wir uns primär auf RCP 4.5, das mittlere Szenario.

Die Veränderungen werden sich unmittelbar auf die Wasserkraftproduktion auswirken. Eine Fallstudie zur Grande Dixence verdeutlicht dies anschaulich. Unter RCP 4.5 könnte die Anlage bis 2050 eine um bis zu 27 Prozent höhere Jahresproduktion erzielen, angetrieben durch die Gletscherschmelze und zunehmende Niederschläge. Diese Steigerung wird jedoch nicht von Dauer sein. Da die Gletscher weiter abschmelzen, werden die Zuflüsse irgendwann abnehmen – ein Phänomen, das als «Peak-Water-Effekt» bezeichnet wird. Einige, in niedrigeren Höhen gelegene Gletscher könnten diesen Punkt bereits erreicht haben.