Les projections climatiques montrent qu’il sera probablement impossible de limiter le réchauffement global à 1,5 °C. La Suisse sera plus touchée que de nombreuses autres regions du monde, avec des étés plus chauds, des périodes de sécheresse prolongées, des précipitations plus intenses et nettement moins de neige. Pour Alpiq, ces évolutions exigent une adaptation opérationnelle et une réduction des émissions de CO₂, y compris la capacité de les capter et de les stocker.

L’hydroélectricité est depuis longtemps au cœur de l’identité d’Alpiq et reste un pilier essentiel de l’approvisionnement énergétique suisse. Aujourd’hui, elle doit relever des défis majeurs tels que le recul des glaciers, la modification des régimes d’écoulement et des extrêmes saisonniers plus marqués. Les équipes adaptent les infrastructures, améliorent l’efficacité et renforcent la résilience afin de garantir une production fiable.

Cette édition présente des analyses et des mesures mises en œuvre en Suisse et à l’international, ainsi que des projets en cours pour faire face aux pressions climatiques actuelles.

Pour rappel, environ 80 % de la production électrique d’Alpiq provient de sources à faibles émissions de carbone, principalement l’hydroélectricité et le nucléaire.

Perspectives et actions de nos équipes

Innover pour préparer l’hydroélectricité au climat de demain

Innover pour préparer l’hydroélectricité au climat de demain

Adapter l’hydroélectricité au changement climatique

La hausse des températures et le recul des glaciers vont profondément modifier les ressources en eau. Depuis 2010, Alpiq collabore avec l’EPF de Zurich pour modéliser la fonte glaciaire et prévoir les apports d’eau. Les projections actualisées en 2025 suggèrent que la disponibilité de l’eau pourrait baisser de 20 à 30 % dans certains bassins versants, ce qui oriente désormais nos stratégies opérationnelles et nos investissements.

Le retrait des glaciers et les tempêtes plus fréquentes entraînent également une sédimentation accrue, ce qui peut bloquer les prises d’eau et réduire la capacité des réservoirs. Les solutions sont étudiées au cas par cas, en tenant compte de la faisabilité technique, de l’impact environnemental et des attentes des parties prenantes.

Enfin, les exigences en matière de débit écologique doivent s’adapter aux nouvelles conditions. Dans le cadre fédéral, des régimes à débit modulé sont proposés pour protéger la biodiversité tout en maintenant la production énergétique.

Glacier du Gorner, image drone 2025

Par Jonathan Fauriel, responsable Génie civil et environnement

L’hydroélectricité est l’une des sources d’énergie les plus propres. Selon des études du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et de l’Association internationale de l’hydroélectricité, l’énergie hydroélectrique alpine a un impact carbone bien plus faible que la plupart des autres méthodes de production d’électricité, qui émettent entre 10 et 1000 grammes d’équivalent dioxyde de carbone par kilowattheure.

Pour aller plus loin, chaque nouveau projet de construction fait l’objet d’une analyse détaillée du bilan carbone afin d’identifier des mesures efficaces pour réduire les émissions sans pour autant augmenter les coûts. Dans bien des cas, les mesures les plus simples sont aussi les plus efficaces. Des programmes de rendement énergétique sont également en cours : sept installations ont déjà été évaluées ou sont en cours d’analyse afin de réduire à la fois les coûts d’exploitation et les émissions de gaz à effet de serre.

« Le changement climatique stimule l’innovation : nous réduisons les émissions, augmentons le rendement et menons des recherches sur le béton capable de stocker le CO₂ à long terme. » – Jonathan Fauriel, responsable Génie civil et environnement

L’innovation est essentielle. Depuis 2023, le projet de recherche Klark développe une méthode permettant de construire des barrages à impact carbone nul en capturant le dioxyde de carbone dans le béton. Le principe consiste à piéger le CO₂ lors de la production du béton et à le minéraliser directement dans le matériau, transformant ainsi la structure en un puits de carbone permanent.

Quand les Alpes fondent : la réponse d’Alpiq face à la réalité climatique

Quand les Alpes fondent : la réponse d’Alpiq face à la réalité climatique

Anticiper et moderniser pour faire face aux impacts climatiques

Nous adaptons activement nos infrastructures pour répondre à ces enjeux. Nous évaluons la résilience de chaque installation : emplacement et capacité des prises d’eau, des tunnels, des réservoirs, des turbines et des machines. Dans certains cas, cette analyse conduit à des investissements ciblés, comme la surélévation prévue du barrage de Moiry ou le projet de nouveau barrage de Gorner, afin de mieux gérer les volumes d’eau futurs.

L’augmentation du transport des sédiments sur certains bassins versants accélère l’usure des équipements et nous oblige à repenser leur gestion. Chaque site requiert une stratégie sur mesure pour maintenir le rendement énergétique tout en protégeant durablement les infrastructures.

Nous poursuivons nos efforts pour adapter nos infrastructures et nos activités à l’évolution rapide des conditions hydrologiques alpines, afin de garantir une production hydroélectrique fiable, durable et respectueuse de l’équilibre écologique.

Gestion des sédiments du réservoir de Tourtemagne, 2021

Par Marjorie Perroud, chargée de projets environnementaux chez Alpiq

En tant que responsable de projets environnementaux chez Alpiq, j’ai travaillé ces dernières années à l’intersection des enjeux environnementaux et des infrastructures énergétiques. Les changements que nous observons dans les Alpes ne sont plus des projections lointaines : ils se manifestent aujourd’hui et transforment notre manière de gérer l’eau, l’énergie et les risques.

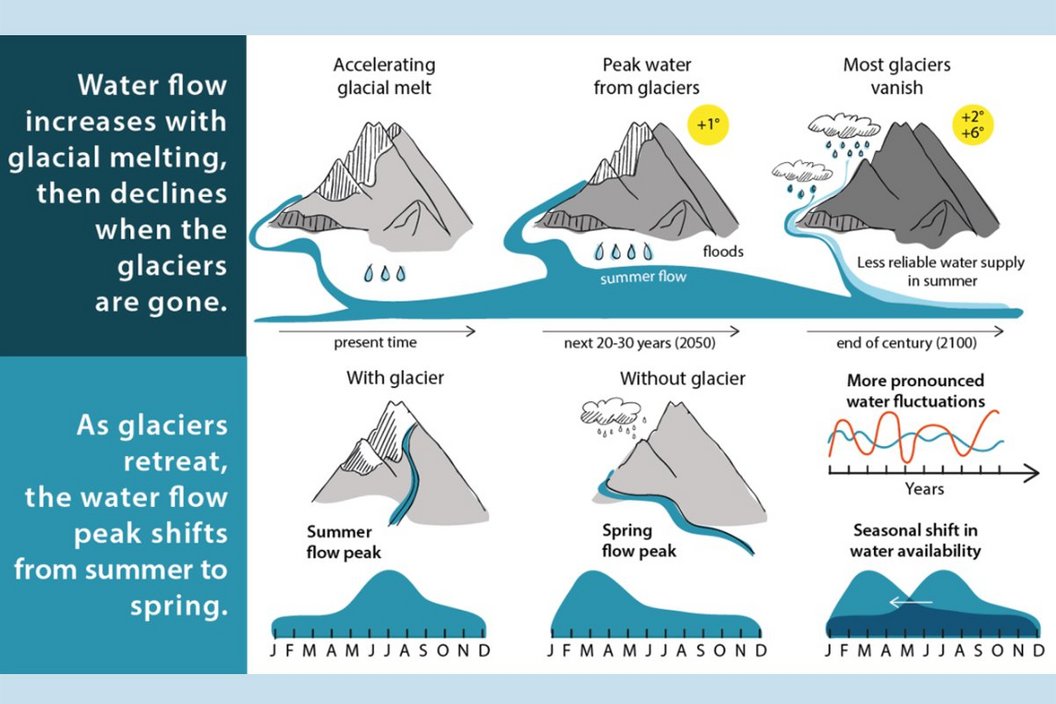

Les glaciers des Alpes suisses reculent à un rythme sans précédent. Leur rétrécissement, voire leur disparition, ne bouleverse pas seulement le paysage ; il redessine les équilibres naturels, modifiant la quantité et le régime des apports d’eau, le transport des sédiments et, en fin de compte, la fiabilité de la production hydroélectrique.

Chez Alpiq, nous nous préparons à cette évolution depuis plus de quinze ans. En collaboration avec des universités et des bureaux spécialisés, nous avons mené des études de modélisation hydrologique à long terme ainsi que des analyses de sédiments pour comprendre comment le retrait des glaciers affectera nos activités. Ces études nous permettent d’anticiper les changements dans les régimes hydrologique et sédimentaire, ainsi que la variabilité des apports en eau, d’autant plus que ceux-ci dépendent de plus en plus des précipitations annuelles.

Évaluer les risques climatiques pour renforcer la résilience d’Alpiq

Évaluer les risques climatiques pour renforcer la résilience d’Alpiq

Outre les risques physiques, ceux de transition, liés aux évolutions réglementaires, à la dynamique du marché et aux développements technologiques, influencent également les coûts, la compétitivité et la réputation. Nos évaluations alimentent directement la stratégie, les décisions d’investissement et la modélisation financière d’Alpiq.

Pour renforcer sa résilience, Alpiq s’appuie sur trois axes principaux :

- Investir dans des solutions de production et de stockage flexibles telles que des systèmes d’énergie hydraulique et de stockage d’énergie par batterie ;

- Accompagner ses clients dans la décarbonation grâce à des contrats de fourniture d'électricité à long terme ;

- Actualiser régulièrement les évaluations climatiques afin d’intégrer les nouvelles données et les événements récents.

L’évaluation des risques climatiques n’est pas un exercice ponctuel : c’est un processus continu et systématique, intégré dans toutes les fonctions et zones géographiques, des actifs de production, à la gestion des risques d’entreprise, ou encore dans le domaine de l’assurance. Associés à des évaluations sur l’eau et la biodiversité, ces travaux contribuent à la mission d’Alpiq pour une énergie fiable et durable pour l’avenir.

Barrage de Gebidem sous pression due à l’afflux d’eau

Par Thomas Gascou, spécialiste du développement durable, division Suisse

L’évaluation des risques climatiques est au cœur de la stratégie d’Alpiq pour renforcer sa résilience. En 2024, conformément aux recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), nous avons réalisé une analyse approfondie des risques physiques et de transition sur l’ensemble de notre portefeuille, soit 126 sites, afin d’anticiper les impacts et d’identifier les opportunités dans un climat en constante évolution.

Dans le cadre de cette évaluation qui a porté sur l’ensemble des sites d’Alpiq, nous avons appliqué les scénarios d’émissions faibles, moyennes et élevées définis par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, et quatre horizons temporels (présent, 2030, 2050 et 2100). Les conclusions sont claires : les crues et les glissements de terrain figurent parmi les risques physiques les plus importants. Un constat confirmé par de récents événements, notamment les inondations dans les Alpes en 2024 et l’éboulement à Blatten en 2025.

Ces constats soulignent l’urgence d’évaluations rigoureuses et d’une planification adaptative. Des mesures concrètes sont déjà intégrées dans nos projets, à l’image du barrage du Gornerli, conçu comme un ouvrage multifonctionnel. Ce barrage a pour mission de capter et gérer les eaux issues de la fonte des glaciers, d’atténuer les risques hydrologiques et de renforcer la protection contre les crues, tout en préservant les réserves d’eau potable et d’irrigation.

Le rôle de l’IA dans des marchés influencés par le climat

Le rôle de l’IA dans des marchés influencés par le climat

L’IA intègre désormais l’incertitude climatique dans les décisions de négoce

Pour relever ce défi, Alpiq se tourne vers l’IA et des outils d’apprentissage automatique, en partenariat avec une start-up suisse qui a développé un modèle météorologique de pointe basé sur l’IA. Cette collaboration nous permet de tirer parti des dernières technologies et connaissances pour traiter de vastes volumes de données climatiques et hydrologiques, identifier les tendances émergentes et simuler plusieurs scénarios futurs. Les modèles d’IA permettent de quantifier l’incertitude, d’améliorer les prévisions d’apports et de soutenir la planification basée sur des scénarios. Tous ces éléments sont essentiels pour prendre des décisions de négoce et de portefeuille éclairées.

Les données sont essentielles : en combinant des observations étendues avec des analyses basées sur l’IA, nous pourrons mieux comprendre et gérer l’impact du changement climatique sur les énergies renouvelables en Suisse. L’hydrologie n’est plus seulement une préoccupation opérationnelle, elle est devenue un facteur stratégique qui influence directement le comportement du marché.

Compte tenu de l’impact croissant du changement climatique, il est de plus en plus important d’utiliser l’intelligence climatique dans le négoce.

Par Peter Kerkmans, responsable de l’analyse météorologique, Négoce Alpiq

Le changement climatique remodèle déjà le système énergétique suisse. La hausse des températures, l’évolution des régimes de précipitations et le recul des glaciers influent sur les apports, les prévisions de production et, au bout du compte, les dynamiques de marché.

Des scénarios climatiques récents, y compris CH2025 de MétéoSuisse et les trajectoires du GIEC, montrent une tendance constante au réchauffement dans les Alpes. Les augmentations de température les plus importantes sont attendues en été, avec des changements plus modérés au printemps. Les niveaux de gel devraient remonter de plusieurs centaines de mètres, ce qui réduira les surfaces enneigées et modifiera la saisonnalité des débits. Les régimes de précipitations évolueront également : les hivers et les printemps seront probablement plus humides, tandis que les étés devraient être plus secs, mais avec des précipitations plus intenses.

Ces projections reposent sur des modèles climatiques qui simulent différents scénarios de concentration de gaz à effet de serre, appelés RCP (Representative Concentration Pathways). Pour cette analyse, nous nous référons principalement au scénario intermédiaire RCP 4.5.

Ces changements auront une incidence directe sur la production hydroélectrique. Une étude de cas sur Grande Dixence l’illustre clairement. Selon le RCP 4.5, la production annuelle de l’installation pourrait croître de 27 % d’ici 2050, sous l’effet de la fonte des glaciers et des précipitations accrues. Cependant, cette hausse ne perdurera pas. À mesure que les glaciers continueront de reculer, les apports finiront par diminuer, un phénomène appelé « pic hydrique ». Certains glaciers de basse altitude ont peut-être déjà atteint ce point.

Cette variabilité croissante pose de nouveaux défis en matière de prévision et de planification. Les fluctuations de la production d’énergies renouvelables, en particulier d’hydroélectricité, seront plus marquées d’une année à l’autre. Les méthodes de prévision traditionnelles, fondées sur des moyennes historiques, ne suffisent plus à saisir la complexité de ces tendances évolutives.